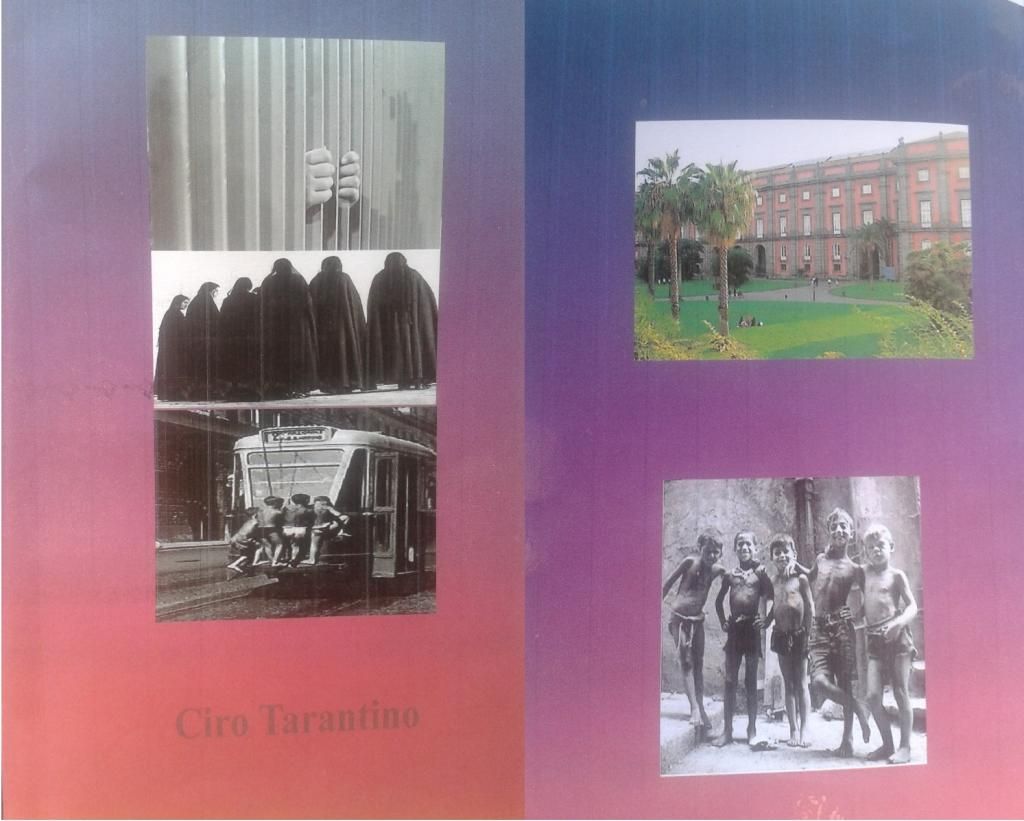

Ci allontaniamo per un attimo dalle tribolazioni che ci assillano per rilassarci in una lettura che per quanto mi riguarda mi ha appassionato. Uno scugnizzo è quello che viene fuori da queste pagine dai contenuti forti, uno scugnizzo che ha sofferto ma che ha saputo reagire superando brillantemente una zona scura della sua vita. I miei complimenti all'autore ed il personale invito alla ormai famiglia "allargata" EAV nella quale ci saranno tanti talenti ancora da scoprire a farsi avanti e ad inviare al blog le loro opere. Noi siamo qui nel nostro piccolo, pronti, come abbiamo fatto per tanti in passato e oggi per Ciro, a rendere loro omaggio.

giona

- INTRODUZIONE -

Questo libro è un romanzo autobiografico, la cronaca di un’esperienza estrema vissuta.

Poco più che bambino, infatti, finii in un istituto gestito da suore severissime, vittima e testimone di quel sistema quasi carcerario, totalmente autentico. Scritto nel 2009, quarant’anni dopo i fatti avvenuti, “Le sbarre invisibili” esprime la convinzione che la mente umana possa, all’occorrenza, assumere una doppia natura; ma è anche un’efficace denuncia dell’ipocrisia di alcune religiose, e dei loro violenti comportamenti nei confronti di bambini indifesi, rinchiusi nei collegi. In definitiva, il romanzo è una sofferta testimonianza sugli insospettabili comportamenti di queste suore e sul terribile snaturamento che possono operare sulle menti infantili; è anche un disperato tentativo di rievocare la personale, strenua lotta che feci per riappropriarmi di quanto avevo di più caro al mondo, “la libertà”, senza la quale più niente aveva senso. Resistetti all’insopportabilità di quei giorni con l’unico scopo, l’unica speranza, di riacquistare da un momento all’altro le mie cose amate. Fui tradito tante e tante volte, ma sempre mi rialzai per ricominciare a lottare. Dalla mia tragica esperienza si possono trarre alcune considerazioni: la prima, che pagai un prezzo altissimo per la mia indole ribelle; la seconda considerazione è che sono cresciuto nella speranza di trovare una qualche risposta al motivo di tanta ostinazione e decisione, da parte dei miei genitori, nel tenermi rinchiuso in quel collegio; risposta che avrebbe alleviato almeno in parte il mio spirito. Risposta che ancora sto aspettando. Questa rievocazione mi trasporta nel mondo della mia prima infanzia, un mondo semplice e povero, che pure, in quel periodo, aveva per me un forte fascino, una malia tutta sua. Anche il ricordo della mia cameretta, dove dormivamo in cinque, è motivo di una serena e pacata nostalgia. La tenerezza dei ricordi, tuttavia, non cancella né ignora le gravi responsabilità dei miei genitori e delle pseudo religiose; ma il giudizio morale che ne consegue, seppur severo, riesce a valutarle sulla base di una coscienza umana limpida e serena. Nel corso della narrazione ho ripetuto più volte alcuni termini e concetti: mi è parso necessario conservare queste ripetizioni, per non privare il racconto di un certo disordine vivo, disegnando un cammino che, dapprima semplice, va a poco a poco ampliandosi in tutte le direzioni, divenendo tortuoso.

Questo libro va preso per ciò che è, una sorta di passeggiata nei ricordi, ordinata e disordinata al tempo stesso. Trattando un argomento così delicato, come quello dei problemi dei bambini - problemi ci toccano oggi come ieri, l’essenziale mi è parso far ascoltare una voce autentica, che parla con semplicità, appoggiandosi, ad ogni istante, su più di quarant’anni di riflessione.

Sono nato a Napoli,in un rione popolare alla periferia nord di Napoli.

La mia famiglia era composta dai miei genitori, più dieci tra fratelli e sorelle, per l’esattezza sei maschi e quattro femmine.

Mio padre era un uomo mite, con un carattere molto accomodante e premuroso con i figli. Controllava le nostre amicizie in modo da tenerci lontano dalle cattive compagnie. Questo suo comportamento era dovuto alla elevata presenza di microcriminalità nel nostro quartiere. Prima che si impiegasse nel Comune di Napoli, aveva lavorato per circa dieci anni come calzolaio in una piccola fabbrica, lavorando anche quindici ore al giorno. Aveva frequentato la scuola elementare sino alla quarta classe, poi aveva dovuto interrompere gli studi per aiutare la famiglia, in quanto povera. A diciassette anni convolò a nozze con mia madre, praticamente iniziando a lavorare a nove anni e sposandosi a diciassette anni non ha neppure sfiorato la spensieratezza dell’età adolescenziale. Egli guidava con molta prudenza,forse troppa,ragion per cui tutte le auto ci sorpassavano. Essendo dei bambini,noi lo incitavamo ad aumentare la velocità,ma egli non ci ascoltava,proseguendo la sua lenta corsa . A volte mentre le auto ci sorpassavano,cacciavamo le mani fuori dal finestrino per fare dei gestacci indirizzati a tutti coloro che ci sorpassavano,i destinatari di quei volgari gesti,notando che eravamo bambini,divertiti,proseguivano la loro corsa. Quando nostro padre si accorgeva di quei nostri scherzi,fermava l’auto e ci redarguiva,qualche volta ci mollava anche qualche sonoro ceffone. A quel punto interveniva nostra madre,ricordando a nostro padre che in fondo eravamo dei bambini,e non era il caso di essere così duro.

Anche mia madre proveniva da una famiglia povera e anche lei non aveva terminato la scuola elementare,per questo motivo aveva giurato a se stessa che tutti i figli avrebbero frequentato regolarmente la scuola a qualsiasi prezzo. Era cresciuta in zone molto povere e a dodici anni in piena Seconda Guerra mondiale, aiutava la famiglia vendendo dolciumi di contrabbando, esponendosi a tanti pericoli in così tenera età. A sedici anni si sposò e a diciassette era già madre del mio primo fratello. Era una persona combattiva, orgogliosa e fiera. Aveva un carattere molto forte e autoritario, attaccava verbalmente e fisicamente chiunque osasse farci del male. Ho sempre avuto l’impressione che da piccoli ci trattasse da adulti e viceversa. Quando a causa nostra si azzuffava con altre persone, era sempre mio padre che riusciva a calmarla.

Il primo dei miei fratelli, di nome Carmine, è stato molto sfortunato da piccolo, in quanto è stato rinchiuso per cinque anni nell’Istituto che in seguito, per mia sfortuna, sarà teatro delle mie sofferenze. In tanti anni non l'ho mai sentito dare un giudizio né positivo, né negativo, in merito all’esperienza vissuta dietro quelle mura. A diciotto anni si arruolò nell’Aeronautica militare, finendo in una caserma ai confini con l’Austria. Di conseguenza ha vissuto con noi molto poco.

La seconda figlia, di nome Paola, era una ragazza bellissima, adorabile, era corteggiata da qualsiasi ragazzo posasse gli occhi su di lei. Ero molto geloso di lei,non permettevo a nessuno di corteggiarla,forse perché inconsciamente avevo paura che qualcuno sposandosela l’avrebbe portata via. Quando qualche malcapitato la corteggiava,andavo su tutte le furie,per cui chiamavo tutti i miei amichetti armati di fionde e organizzavo un attacco in massa contro quel incauto ammiratore di mia sorella,il piano d’attacco veniva studiato nei minimi particolari. Restavamo nascosti nell’erba alta che si trovava di fronte la strada,appena il corteggiatore entrava nel mirino delle nostre fionde davo l’ordine d’attacco e in pochi secondi la sua auto veniva colpita da una miriade di sassi. Qualcuno dopo l’attacco scendeva dall’auto per minacciarci,ma visto che anch’egli veniva colpito,si rimetteva in macchina e scappava il più veloce possibile. Per questo motivo,mia sorella Paola veniva corteggiata solo quando si trovava lontana da casa. A volte le mie sorelle tentavano,senza riuscirci di corrompermi con cioccolatini e gelati. I miei cognati sono stati fortunati perché quando corteggiavano le mie sorelle,io ero rinchiuso in un collegio.

Paola era di statura normale, e snella. Con il suo sguardo, incantava i suoi ammiratori, e i suoi grandi occhi nocciola brillavano di questa consapevolezza. Oltre alla bellezza, ella possedeva una genuina dolcezza, ed era amata da tutti. Fin da piccola lavorava duramente in casa, aiutando mia madre e badando ai fratelli più piccoli, trascurando di esercitare il suo diritto inconfutabile di bambina. Ella mi dava da mangiare, mi lavava, mi vestiva, mi faceva giocare, e dalla prima elementare mi aiutava anche nei compiti.

La terza figlia, di nome Angela, si occupava della cura di mio fratello minore; forse per questo motivo non ho molti ricordi di lei. Quello che ricordo è che era un po’ severa rispetto a Paola, pretendeva che noi mangiassimo anche le cose che non gradivamo, come le pietanze che contenevano l’aglio e la cipolla. Era bassa di statura, ma aveva un bel visino che le annullava quel piccolo difetto. Patrizia, la quarta figlia, a differenza delle altre sorelle era bionda, con enormi occhi verdi, ereditati dal patrimonio genetico della nonna paterna. Aveva un carattere un po’ stravagante, molto fantasioso, a volte sembrava che vivesse in un mondo tutto suo, da piccola espresse più volte il desiderio di fare la cantante; anche lei era bella ed affascinante. Sia Patrizia, sia Angela finirono in un Istituto religioso per frequentare le scuole elementari; ma, fortunatamente per loro, in quell’Istituto c’era una suora nostra parente, di conseguenza erano trattate con un certo riguardo.

Il quinto figlio, Gennaro, era un bambino molto diverso da me: non amava giocare a calcio, arrampicarsi sugli alberi, esplorare i campi, e litigare con gli altri bambini. Era nato al settimo mese di gravidanza, forse per questo motivo era molto esile fisicamente ,era biondo ed aveva gli occhi verdi. La cosa che amava di più era costruire una bancarella, e vendere caramelle e dolciumi vari agli altri bambini,insomma gli piaceva fare il commerciante. Egli all’età di cinquant’anni ha perso un figlio, che di anni ne aveva vent’otto.

La sesta sorella, chiamata affettuosamente Titti, aveva una straordinaria somiglianza con mia madre e da lei aveva ereditato anche qualche sfumatura del suo particolare carattere; ma possedeva, in più, una sensibilità al di fuori del comune. Era magra e graziosa, il che la faceva sembrare una bambolina. All’età di quattro anni la portarono in un istituto per farle frequentare prima l’asilo e poi le scuole elementari.

Non so di preciso cosa e come accadde, ma, due giorni dopo mia nonna materna ,con l’autorizzazione dei miei genitori la prelevò dall’istituto,e la portò a casa sua; dove rimase sino all’età di dodici anni. Ma già all’età di sette anni, Titti iniziò a manifestare l’intenzione di voler tornare a vivere con i propri genitori, ma questo non le fu concesso: per questo esilio forzato mia sorella soffriva molto, ma era troppo piccola per combattere e reagire. Raggiunta l’età adolescenziale, e consapevole delle sue forze, cominciò a ribellarsi con sempre maggiore costanza. Questo suo soffrire si attenuava ad ogni estate perché in quella stagione la nostra famiglia trascorreva le vacanze a casa della nonna a Bagnoli, ed ella era molto felice di stare con noi tutti i giorni. Finite le vacanze, quando ci apprestavamo ad andare via, si rinnovava in lei quel senso di abbandono che le rodeva l’anima. A dodici anni, sentendosi pronta a far valere il suo diritto di figlia, scappò da Bagnoli per venire a vivere con noi, con l’obiettivo di restarci per sempre. Riuscì nel suo intento e i miei genitori furono costretti ad accettare la gran sete d’amore che ella nutriva per la sua vera famiglia.

Il settimo fratello sono io, Ciro; dopo di me nacquero Salvatore, Antonio e Gaetano.

Questi ultimi sono stati più fortunati, perché hanno conseguito la licenza media senza trascorrere nessun giorno in collegio. Con Gaetano avevo un rapporto diverso dagli altri fratelli, perché caratterialmente era molto simile a me. Con lui mio padre era molto permissivo e accomodante perciò quando avevo bisogno di qualche soldino,mandavo lui da mio padre a chiederli, poiché ero consapevole che molto difficilmente glie li avrebbe negati. Gaetano era impulsivo,istintivo,generoso e altruista. Qualunque cosa avesse, che si trattasse di giocattoli o,di dolciumi,bastava chiederglielo e immediatamente lui li regalava. Era sempre disponibile con tutti,socievole e simpatico. Aveva delle doti innate di calciatore, mostrate sin dalla giovanissima età.

Antonio era il più calmo e riflessivo della famiglia, ed è anche quello che ha dato meno problemi ai miei genitori. Difficilmente faceva a botte, anzi a differenza nostra, a volte era picchiato da altri bambini, e quando tornava a casa piangendo, veniva anche redarguito da mia madre, in quanto non era stato in grado di difendersi da solo. Era ubbidiente, ma aveva un “piccolo” difetto: non amava studiare. In seguito, dopo qualche decennio, di questa numerosa famiglia è venuto a mancare la figura più importante, mio padre. . Tutti noi eravamo consapevoli di aver perso un pezzo molto importante della nostra vita, ma il suo ricordo ci accomunava nella fierezza e nell’orgoglio di aver avuto il privilegio di essere stati suoi figli.

Recentemente e inaspettatamente è salita in cielo anche nostra madre cogliendo noi tutti impreparati a questo funesto evento. Oggi c’è una voce che odo dentro di me, che giunge da misteriose lontananze,lieve come il soffio carezzevole della brezza e sfumata come il suono dell’eco:la tua voce mamma. è un suono flebile e smorzato,ma che parla al cuore,in un richiamo prepotente. Non si può pensare che l’amore materno,così intenso e così profondo,non sia eterno. Anche se ormai non c’è più,continuo con lei un muto dialogo,conservandone nel cuore l’immagine e il sorriso. Son certo che quando il mio cuore avrà dato l’ultimo battito,potrò rivederla ed essere da lei guidato per mano presso Dio. Un’altra figura importante della nostra famiglia è mio zio Salvatore, fratello di mia madre.

Egli mi voleva molto bene, ed è grazie a lui se nuoto con disinvoltura già dall’età di sei anni. Un giorno, infatti, senza troppi preamboli, mi buttò in acque profonde, standomi sempre accanto e pronto ad intervenire in caso di pericolo. Di lui ho tanti bei ricordi,spesso mi portava in moto,a volte mi faceva partecipare alla pesca in mare di mitili e granchi. Un giorno, all’età di venti anni, questo mio zio finì in ospedale per una grave malattia; questo non mi impediva di andarlo a trovare. Era ricoverato in un ospedale molto vecchio. Le mura all’interno del nosocomio erano grigie, i corridoi tutti uguali e stretti, pieni di anguste porte. Tutto ciò mi dava una grande tristezza, che però spariva, quando lo incontravo.

Mia nonna materna, madre di mio zio Salvatore, aveva una forte personalità, era una donna che durante l’arco della sua vita aveva sofferto molto. All’età di quaranta anni fu abbandonata dal marito, e si ritrovò da sola con cinque bocche da sfamare. Durante la seconda Guerra mondiale a volte restava senza cibo anche per diversi giorni. La grande responsabilità, giunta inattesa, di dover badare da sola ai propri figli, ingigantì ancor di più la sua dignità, che dimostrò lavorando e svolgendo in modo esemplare i suoi doveri di madre e anche quelli di padre. Ma i suoi guai non erano ancora finiti: qualche anno dopo le morì un figlio di ventiquattro anni, e in seguito, come già ho accennato prima, un altro era costretto a continui ricoveri in ospedale. Nonostante tutto, continuò a lottare con grande spirito di sacrificio e abnegazione, ricevendo dai figli attestati di stima, amore e rispetto.

LA MIA CASA

La casa in cui vivevo era un alloggio popolare

composto da tre vani più accessori,un pò stretta per una famiglia complessiva di dodici persone. Era dolce il ricordo della mia casa:in essa sbocciarono i primi sentimenti e sono maturate le mie prime esperienze della vita. Ogni suo angolo parlava della mia infanzia felice,in ogni stanza risuonavano le voci a me care. Dappertutto si avvertiva il tocco paziente di mia madre e l’arte delle sue mani instancabili. Alla mia casa sono legate le memorie più dolci,gli affetti più intimi e le memorie delle persone più amate. Le feste più intime le ho svolte nel tepore della casa durante i giorni onomastici e natalizi di qualche familiare:ogni ombra,se mai v’è stata,si è dissipata

come per incanto :la mia casa era tutta una festa.

Come tutti i rioni popolari,anche quello in cui vivevo era composto da tanti palazzi tutti uguali tra loro. In esso vi erano anche larghi spazi verdi, con enormi alberi,( pini, querce e pioppi), sopra i quali facemmo le prime arrampicate. In questo rione c’erano cinque parchi molto spaziosi, al punto tale da permetterci di giocare a calcio. Il campo in cui giocavamo era sprovvisto di porte, per cui al loro posto mettevamo due grosse pietre.

Dopo un po’ costruimmo le porte con dei pali di legno presi in un vicino cantiere edile. La mia squadra di calcio era formata dai miei fratelli Salvatore,Gaetano e altri dieci amichetti. Pretendevo dal mio portiere che si tuffasse su delle piccole pietre,che io avevo messo nella porta. Non ero un sadico ,avevo sentito parlare di un grande portiere professionista dell’epoca che da piccolo,lo facevano tuffare su delle pietre. Chiunque della mia squadra ,durante una partita,non si impegnava,o lo picchiavo o,lo buttavo fuori squadra,sia esso fratello o non. Solo con mio fratello Gaetano,non potevo essere troppo duro perché era quasi sempre lui il proprietario del pallone,infatti quando lo redarguivo per un passaggio sbagliato,si prendeva il pallone e scappava via. Tutti i bambini dovrebbero anche per una sola volta nella loro vita varcare la soglia di quel mondo,ormai quasi perduto e son certo che una volta provate queste piacevoli sensazioni di piacere,difficilmente poi le avrebbero dimenticate. Quel mondo costituisce la testimonianza attiva di memoria e di cultura,lo strumento insostituibile di approfondimento della vita,la quale viene espressa attraverso i giochi,lo studio,il lavoro ecc.

Nella pineta vicino casa mia cresceva un fiore piccino,particolare,che si apriva tra le siepi,nel mese di settembre. Era difficile a vedersi,ma il suo profumo si spargeva nell’aria. Cresceva a grappoli,diventando come un gomitolo di lana bianca ,poi lentamente si perdeva nel vento. Però il suo profumo rimaneva a lungo nell’aria. All’interno di questa pineta trascorrevo molto del mio tempo: al suo interno c’era un campo di pattinaggio con dei grandi spalti di marmo bianco, e tutto il suo perimetro era circondato da ortensie e gerani che in primavera, durante la fioritura, lo rendevano ancora più bello.

In questa stagione, noi bambini aspettavamo con ansia l’arrivo delle rondini, le quali appena giungevano salutavano ogni cosa, volando senza mai fermarsi. Inoltre, restavamo affascinati dalla spola che facevano i passeri dagli alberi ai campi, in cerca di ramoscelli per la costruzione dei nidi.

I cardellini appostati sui rami cantavano in modo irrefrenabile,il loro canto esplodeva nel sole come la purezza acuta del cristallo,ma la gioia che davano era effimera,essa durava appena il tempo del loro fugace passare. Tutta questa esplosione di vita e di bellezza era amplificata dalla presenza di farfalle variopinte che coprivano il cielo,volteggiando compatte in tutte le direzioni,ondulate flessuose come un lenzuolo al vento. Esse facevano da cornice a quel magnifico quadro della natura. Tutta la campagna era un ribollire di vita sana e nuova.

Il mio rione era circondato anche da immense distese di campi coltivati; noi bambini, quasi tutti, avevamo allacciato ottimi rapporti con i contadini, i quali ci chiedevano aiuto nel lavoro dei campi, dandoci come contropartita una piccola parte del raccolto, frutta e verdura fresche. Avendo questo tipo di rapporto con i contadini, ,non avevamo bisogno di rubare la frutta nei campi,però a qualche centinaio di metri dal nostro rione c’erano alcuni campi gestiti da un contadino molto burbero e scontroso, egli non permetteva a nessuno addirittura di avvicinarsi al suo podere,per questo motivo,quando la sera lasciava il suo campo,noi tutti entravamo nella sua terra ,facendo man bassa della sua frutta. In effetti ci limitavamo a mangiare sul posto qualche frutta. Un giorno fece finta di andare a casa con la decisa intenzione di sorprenderci con le mani nel sacco e si nascose tra le piante,non appena si rese conto che eravamo in trappola,uscì dal suo nascondiglio e acciuffò un nostro amichetto;lo legò ad un albero incitando il suo cane ad attaccarlo,senza però che questi venisse mai a contatto col nostro amico. Anche se non permise al suo cane di azzannarlo,il bambino rimase scosso per diversi giorni. Dopo quell’evento,eravamo decisi a dare al contadino una dura lezione, Ognuno di noi esponeva la propria idea in merito al tipo di vendetta,erano tutte idee che a me piacevano,solo una di queste non mi piaceva per cui la scartai subito. Si trattava di abbattere un grandissimo albero di noci,l’orgoglio del contadino poiché gli dava frutti in abbondanza. Quella sera non riuscimmo a metterci d’accordo e rimandammo al giorno dopo la decisione. Appena andai via presero una grossa fune,la legarono alla cima e cominciarono a tirare,all’inizio l’albero sembrava aver capito le intenzioni dei ragazzi,ad ogni strattone,contrapponeva la sua forza,ma poi dovette arrendersi a quella forza bruta.

All’indomani venuto a conoscenza del misfatto,mi precipitai sul posto per rendermi conto di persona della situazione,alla vista di quel maestoso albero sradicato,mi domandavo come avessero potuto fare una cosa così orribile. Anche se vi avevano partecipato tutti quanti,io cercavo l’ideatore di quella atrocità. Per diversi giorni non riuscii ad incontrarlo,poi quando finalmente lo sorpresi per strada,lo picchiai selvaggiamente e da quel giorno,lo allontanai per sempre dal nostro gruppo.

Grazie ai contadini, le stradine venivano letteralmente coperte di piante essiccate di fagioli, che le facevano sembravano lastricate d’oro. Per far aprire i baccelli di queste piante, saltavamo su di essi come grilli, poi il contadino ci dava dei bastoni con i quali le colpivamo ed infine le lanciavamo in aria in modo tale che il vento portasse via polvere ed impurità e restassero a terra solo i fagioli. Spesso accendevano dei fuochi per bruciare foglie e rami morti. Un giorno questa manovra ci sfuggì di mano, e all’improvviso una lingua di fuoco arrivò ai piedi di un cespuglio, ingrossandosi velocemente e facendo aumentare quel fumo biancastro dall’odore inconfondibile, dopo di che strisciò fino ad un vecchio albero, e vi si arrampicò su, come uno scoiattolo lucente. Il fumo spirò via in grandi folate. Le fiamme, come se fossero dotate di una loro vita selvaggia, avanzarono come dei giaguari che strisciavano sul ventre. I rami che bruciavano producevano un fragore di tuono. Per fortuna quell’ albero era isolato dagli altri, e quindi l’incendio non si propagò.

Quando la luce del sole abbandonava la campagna, l’oscurità si avvicinava lentamente, invadendo gli spazi tra gli alberi finché essi diventavano cupi come il fondo del mare; allora, con molta riservatezza, iniziavano ad uscire dalle loro tane i piccoli mammiferi notturni, in cerca di cibo, inconsapevoli del fatto che altre creature notturne, a loro volta, li aspettavano per banchettare con le loro tenere carni.

Anche i temporali estivi erano motivo di eccitazione, perché erano improvvisi e violenti. In poco tempo si addensavano enormi e minacciose nuvole nere, poi queste si aprivano e lasciavano venir giù la pioggia, impetuosa e abbondante come una cascata. L’acqua scendeva giù strappando le foglie e rami dagli alberi, si riversava su di noi come una doccia fredda e, dalla terra bagnata, veniva su un odore caratteristico, sempre uguale,che pervadeva il mio essere. Quando cessava di piovere, nella campagna si udiva solo il gocciolìo dell’acqua, che si riversava da una foglia all’altra fino alla terra bruna. In questo contesto mi sentivo parte integrante , della natura, in essa scoprivo il divino e l’umano,la violenza e la grazia,le cause della vita e della morte. Agivo con gli altri con la stessa generosità con cui la natura mi offriva frutti,fiori,spettacoli e paesaggi vari,nell’alternarsi delle stagioni. Non mi accontentavo di osservarla,la scrutavo profondamente,per amarla ancora di più. Saper osservare non è facile,richiede infatti l’uso attento e costante di tutti i sensi,perché la natura che ci circonda,è fatta di luci,ombre,suoni,forme e di colori. Io che non ero un osservatore distratto riuscivo a capire che tutte le cose parlano un loro linguaggio:l’onda del mare suscitava in me l’idea dell’infinito,il granello di sabbia quella dell’universo. I miei luoghi di infanzia mi appaiono diversi da tutti gli altri in cui ho vissuto, essi rappresentano il mio mondo, le mie radici, alle quali sono molto legato. Non dimenticherò mai quei terreni accidentati, nei quali si formavano delle pozze d’acqua, segnate dal passaggio dei carri trainati da buoi e cavalli.

Quasi tutte le famiglie della nostra zona erano povere; quando chiedevamo qualche giocattolo ai nostri genitori, era quasi impossibile che questo desiderio si realizzasse, perciò avevamo imparato a costruirli con quello che trovavamo per strada. Eravamo diventati abili costruttori di archi, frecce e fionde con le quali davamo la caccia agli uccelli, lucertole e farfalle. Dagli alberi di querce raccoglievamo le ghiande che usavamo come proiettili per le nostre fionde, dai pioppi tagliavamo i rami per farne archi e frecce, e dai pini coglievamo le pigne per farne un ottimo profumo dalla dolce fragranza. Un vero Eden, fatto su misura per la crescita sana e felice dei bambini.

Ho sempre avuto un amore immenso per gli animali in generale,ma quelli che amavo e tutt’ora amo di più sono i cani. Essi a loro modo soffrono,gioiscono,amano,perché dotati di una sensibilità che supera lo stadio dell’istinto e diviene quasi sentimento,proprio perché come noi sentono e patiscono. Tutti dovrebbero amare questi graziosi animali,sentirli più vicini,apprezzare il contributo di oscuro lavoro e sacrificio che hanno dato all’uomo nei secoli. Il cane ha salvato spesso vite umane,ha fatto catturare spesso ladri e malfattori,è stato per secoli il magnifico compagno di appassionate cacce. Quando qualche mia cagnetta partoriva,tutte le mattine aprivo il frigo e prendevo la mia razione di latte per portarla ai cuccioli,per questo motivo prendevo un sacco di botte da mia madre. Quando trovavo per strada un cane ferito,lo portavo nel nostro ripostiglio che si trovava sotto il garage di casa nostra,naturalmente senza dire niente a nessuno. Me ne prendevo cura fino alla totale guarigione,facendomi spesso aiutare dal vicino veterinario. A volte qualche cane era ridotto così male che tutti i miei sforzi risultavano inutili,in quei casi stavo malissimo,e non mi restava altro che dargli una degna sepoltura. Poiché ero sempre in compagnia dei cani,anche i ragazzi più violenti,con me avevano un atteggiamento molto cordiale,perché sapevano bene che questi ultimi non avrebbero tollerato nessuna forma di violenza nei miei confronti.

All’età di otto anni avevo una cagnetta non vedente. La prima volta che la vidi, cercai di farla avvicinare a me senza riuscirci, poiché era molto sospettosa e diffidente, poi man mano incominciò a fidarsi di me, fino al punto che per lei divenne indispensabile starmi vicino. Quando la chiamavo con un fischio particolare, correva orientandosi con l’udito verso il suono del fischio. Poiché non poteva vedermi, iniziava ad annusare tutti i miei amici, fin quando non sentiva il mio odore, dopo di che iniziava a scodinzolare la coda, a leccarmi ed a saltarmi addosso. Un giorno, questa cagnetta partorì quattro adorabili cuccioli; per proteggerli dal freddo li portai nel garage di casa mia. Essi crescevano felici, sotto il calore della madre. Due cuccioli erano neri con delle macchioline bianche sotto il collo e sulle zampette, praticamente erano identici alla madre; gli altri due invece erano bianchi, con delle chiazze nere sul capo, come il padre. Man mano che crescevano, cominciarono a delinearsi anche i loro caratteri, lo si poteva notare mentre giocavano tra loro. Quelli simili al padre erano più irruenti degli altri due, mentre quelli simili alla madre erano docili e mansueti. Era uno spettacolo ammirarli quando facevano a gara a chi trovasse per primo le mammelle più piene; a volte, quelli più prepotenti, con colpi di zampe riuscivano a spostare gli altri per impadronirsi del succulento capezzolo. Succhiavano in modo avido, per far uscire più latte, e si aiutavano con dei colpi di zampa alla base della mammella. Dopo aver succhiato, esausti e sazi si addormentavano. La madre, per far loro espletare i bisogni fisiologici, li leccava continuamente sugli organi genitali, fino a quando riusciva nell’impresa.

Quando avevano circa un mese di vita, gli accalappiacani del Comune di Napoli, si presentarono nel rifugio che avevo creato per loro, per portare via, al canile, l’intera famiglia; ma io ero disposto a tutto per impedirlo. Presi una grossa pietra e mi piazzai davanti al loro furgone, minacciando di scagliarla sul parabrezza. Vista la situazione, uno dei due scese dal furgone per corrermi dietro, così da costringermi a spostarmi per fuggire; ma appena quell’uomo smetteva di inseguirmi, io ero di nuovo davanti al furgone, per impedirne la partenza. Questa scena si ripeté parecchie volte, finché non chiamarono mio padre per farlo rientrare anticipatamente dal lavoro… Quando arrivò, mi corse dietro, dando la possibilità finalmente al furgone di ripartire. Tornato a casa, ero arrabbiatissimo e furioso, non sapevo chi del mio palazzo avesse chiamato l’accalappiacani; così, per essere sicuro di fargliela pagare, all’autore di quella cattiveria, presi la mia fionda e, iniziando dal quarto piano, ruppi i vetri delle finastre a tutti gli otto appartamenti del mio palazzo. In seguito a questa monelleria, mio padre fu costretto a risarcire i danni a tutti.

Da piccolo, quando desideravo qualcosa, che si trattasse di monete, giocattoli, scarpe nuove ecc.. e mi veniva negata, diventavo una furia, e per ritorsione prendevo delle pietre e le scagliavo con violenza contro i vetri delle finestre di casa mia; ciò mi riusciva con grande facilità, poiché abitavo al piano terra. Come avrete ben capito ero uno scugnizzo in piena regola.

A causa di questo mio comportamento, mio padre, almeno una volta a settimana, era costretto, suo malgrado, ad andare in vetreria per comprare vetri nuovi. Così, mia madre ogni qualvolta mi vedeva arrabbiato, capiva che doveva abbassare immediatamente le persiane a protezione dei vetri. Poiché non potevo più rompere i vetri, mi limitavo a riempire il balcone di sacchi di spazzatura, prelevati dal cassonetto. Era il mio nuovo sistema per costringere i miei ad esaudire le mie richieste. Un’altra marachella che facevo spesso era quella di buttare nella spazzatura tutte le scorte di aglio e cipolle. Mi comportavo in tal modo perché mia madre faceva, di questi ortaggi, un uso sfrenato nelle pietanze, e il loro solo odore mi nauseava, figurarsi quando un pezzetto mi finiva in bocca.

Di fronte casa mia c’era una famiglia di contadini, composta da un’anziana signora, suo marito e i loro due figli. La contadina era una vecchietta adorabile, dolce e generosa. Coltivava insieme alla sua famiglia un piccolo appezzamento di terreno. Spesso capitava di trovarmi con lei vicino al fuoco,e di ascoltare i suoi racconti,che si perdevano nel tempo. Se n’erano accumulati tanti fra i suoi bianchi capelli,nonostante non si era mossa da lì da molti decenni. Mi raccontava cose bellissime,accadute nella sua giovinezza,e mentre lo faceva,nelle sue parole mi pareva di cogliere una sorta di malinconia. Ricordo questa anziana donna seduta accanto al tavolo nel suo pagliaio mentre preparava la merenda ai suoi figli, i quali erano intenti a lavorare nei campi,con la solennità di un rito. Dappertutto sprizzava la gioia:la fatica pareva ignorata in quell’attività che era come un inno di riconoscenza alla terra,feconda e generosa. Il sole dall’alto sembrava baciare con i suoi raggi luminosi quei forti contadini, Il riflesso della fiamma rossastra del suo piccolo e vecchio fornellino a gas le splendeva sul viso e solo la chioma grigia non si illuminava alle calde carezze del fuoco. Con le sue mani sapienti metteva in mezzo alle pagnotte di pane bianco delle fettine di mortadella. Fuori al pagliaio, i rami delle piante rampicanti sbattevano ora delicatamente, ora con forza, contro la piccola finestra. Il cielo, di cui si poteva vedere solo una piccola parte, era pesante e grigio; infatti dopo un po’ iniziò una leggera pioggia. Ella prese una tovaglia da un vecchio mobile e preparò la tavola, lanciando di tanto in tanto una sguardo verso la finestra. Ad un tratto udì un rumore di passi e capì che erano arrivati i suoi figli. Appena si spalancò la porta, ella si accorse che era tornato solo il figlio maggiore, e un po’ delusa pretese da questo ultimo che andasse a chiamare l’altro figlio. Anche se era un uomo di una certa età, aveva un gran rispetto della madre, quindi obbedì e si avviò di nuovo verso i campi. Di queste vicende ero un felice spettatore, con loro riuscivo a vedere e capire solo cose genuine.

Nonostante ammirassi questa donna, in un'occasione mi comportai molto male nei suoi confronti. Un giorno, mia madre era furiosa perché gli avevo rotto due vetri della finestra,per cui mi rincorreva per strada con l’intenzione di picchiarmi e, non riuscendo a raggiungermi, chiese aiuto a questa vecchietta, la quale con una scusa mi fece avvicinare a sé, mi bloccò e mi consegnò a mia madre, che sfogò tutta la sua rabbia su di me. Qualche ora più tardi, incontrai sulla mia strada la stessa vecchietta, ed essendo ancora adirato con lei, le scagliai contro una grossa pietra colpendola ad una gamba e procurandole un grosso ematoma. Dopo qualche settimana, dimenticata questa brutta storia, mentre ero intento ad aprire un tombino in strada, ci finii con le mani sotto, restando intrappolato in quella posizione per quasi mezz’ora. Nel frattempo le mie mani diventavano sempre più rosse a causa del sangue che fuoriusciva dalla ferita. Alzando gli occhi per cercare aiuto, il mio sguardo si incrociò con quello della vecchietta, la quale portava sulla gamba ancora i segni della ferita che le avevo procurato. Appena si rese conto della mia situazione di pericolo non esitò nemmeno per un istante ad intervenire in mio aiuto. Con la forza di entrambi riuscimmo ad alzare il tombino quel poco che fu sufficiente per liberare le dita dal terribile peso. Non andai via subito, volevo ringraziare quella donna, ma non ebbi il coraggio di farlo. Il cuore mi batteva forte, sentivo la gola stretta in una morsa. Non so quanto tempo rimasi immobile, ma quando finalmente mi sciolsi, mi accorsi che le mie guance erano rigate da copiose lacrime che non riuscii a trattenere. Avrei tanto voluto abbracciare quella donna, ma scappai via. Fu una grande lezione di vita della quale presi atto e non mi sarei mai aspettato che mi venisse impartita da una signora in età così avanzata.

L’occasione per farmi perdonare non tardò a presentarsi: la settimana dopo il suo intervento, la vidi in lontananza mentre portava un contenitore di vino molto grosso e, vedendola barcollare, mi feci coraggio e le offrii il mio aiuto. Ella lo accettò, semplicemente, con un lieve movimento della testa e con un piccolo sorriso. Ero molto felice e mi accorsi che lo era anche lei. Da allora la mia presenza nel suo piccolo pezzo di terreno aumentò notevolmente,al punto tale che quando mia madre mi cercava, sapeva sempre dove trovarmi.

A volte, dalla mia finestra, ammiravo questa famiglia intenta già al mattino presto al lavoro nei campi, davanti al carro trainato dai cavalli vi era il figlio maggiore, dietro il minore e ai due lati vi erano il padre e la madre che davano consigli ai figli affinché svolgessero un buon lavoro. Tutti insieme procedevano lenti come se seguissero un passo cadenzato. Quando tagliavano il fieno, i campi diventavano di un verde dorato e, ai confini di questi ultimi, correva una siepe che proiettava un ombra scura nella calda luce del campo. Quando aiutavamo i contadini, durante la pausa pranzo,eravamo tutti all’ombra di un grande albero di pioppo,i suoi rami arrivavano a lambire le nostre teste,facendoci oltre che ombra,anche da ventaglio. Ci sedevamo intorno ad un grande tavolo rudimentale, solcato nel mezzo da vecchie striature del legno. Mentre pranzavamo, guardavamo dal nostro fresco ed ombroso rifugio i campi infuocati dal sole. Di fronte a noi c’era il cavallo intento a mangiare la biada, tutto il resto era immobile e, di tanto in tanto il cavallo, mangiando, faceva tintinnare un piccolo campanello che aveva al collo. Finito di pranzare,noi bambini eravamo i impazienti di rimetterci a lavoro. Al termine del lavoro i contadini, nella cornice del tramonto, salivano sulle loro vecchie biciclette ed andavano via. Il figlio maggiore dei contadini era un ottimo cacciatore, e quando il lavoro finiva prima del previsto si divertiva a sparare ai topi ed ai ratti che infestavano i suoi campi. Tutti questi elementi si riflettevano in me suscitando sensazioni di pace e serenità.

I pezzi di terra non coltivati erano terreno fertile per papaveri rossi e margherite che insieme formavano un connubio di rara bellezza. Non sempre i contadini erano soddisfatti del nostro lavoro,poiché a volte dopo aver raccolto le patate,invece di depositarle nelle apposite casse,facevamo a gara chi le lanciava più lontano.

A inizio settembre,era il momento in cui si raccoglievano le noci. Per questo lavoro,i contadini,si servivano di operai specializzati,molto abili a salire sugli alberi,e a mantenersi in equilibrio ; mentre con un bastone scuotevano i rami degli alberi per far staccare le noci da questi. A quel punto iniziava il nostro lavoro ,che consisteva nel raccogliere tutte le noci cadute per terra, per poi depositarle in appositi secchi. Durante la pausa pranzo,le donne portavano i panieri pieni di pane,salame e vino,tutti insieme mangiavamo in armonia sotto gli alberi con i rami curvi, sotto il peso dei frutti che sfioravano la piccola casetta di legno. Una volta riempiti,essi venivano scaricati nei sacchi di iuta,che a loro volta(quando erano pieni),venivano prima chiusi con una cucitura,e poi caricati sul camion. Spesso mentre raccoglievamo le noci,alcune di esse,ci finivano in testa,procurandoci piccoli bernoccoli; nonostante tutto continuavamo a lavorare, in fondo questi episodi,per noi erano motivo di grandi risate.

All’imbrunire terminato il lavoro, ognuno di noi tornava a casa con un secchio pieno di noci, per la gioia dei nostri genitori. Essi purtroppo, da noi non avevano sempre momenti di gioia,anzi,molto spesso era il contrario. Quando qualche membro della mia famiglia aveva bisogno di una visita dentistica,per i miei cominciavano i guai. Ricordo nell’estate del 1970,ero in giardino in compagnia di mio fratello Gaetano,eravamo entrambi estasiati nell’ammirare i leggiadri voli delle tantissime e variopinte farfalle,le quali,con movimenti sinuosi,volteggiavano nell’aria come foglie spinte dal vento. Esse si posavano ora su un fiore,ora sull’altro in cerca del dolce nettare. Nello stesso momento alcune lucertole lasciavano i loro rifugi,situati negli anfratti dei muri,per godere della loro primaria fonte di vita:il sole. Il nostro melograno in fiore,colpito dai teneri raggi,brillava come brilla un diamante colpito dai fasci di luce. Anche la pianta di limone,reclamava la sua parte di sole,mettendo in mostra i suoi rami appesantiti dai succosi frutti,resi ancora più gialli dai raggi del sole. Al cento del giardino vi erano fiori di incomparabile bellezza,dalla loro candida corona sprigionavano profumi inebrianti che come per incanto invadevano la nostra casa. Mentre eravamo immersi in quel mondo quasi magico,mio fratello Gaetano fu colpito da un inatteso quanto violentissimo mal di denti,per cui passammo da quei dolci momenti ad una tragedia vera e propria. Egli si contorceva portandosi le mani al volto,ad intervalli quasi regolari. Nostro padre tentava inutilmente di convincerlo a sottoporsi ad una visita dentistica.

Gaetano per farsi visitare dal dentista,prete se da mio padre mille lire,all’epoca dei fatti,con una tale cifra mangiava tutta la famiglia per almeno tre giorni. Mio padre che lo aveva sempre assecondato in tutti i suoi capricci,quella volta proprio non lo poteva fare. Gaetano fece tanto di quel casino che il medico consigliò mio padre di tornare un altro giorno;a quel punto la richiesta di Gaetano fu accolta. Tornati a casa,mio padre cercò di recuperare i soldi senza successo perché Gaetano appena giunto a casa li nascose. Solo a quel punto mio padre mi chiese di intervenire in suo aiuto poiché egli sapeva bene che Gaetano era molto legato a me. Io ero l’esempio da seguire,il suo eroe,il fratello maggiore che tutti temevano,di cui andava fiero. Nei miei confronti aveva una sorta di venerazione,che non aveva. neppure per gli eroi del cinema L’impresa andò a buon fine,non dovetti nemmeno insistere molto,mi bastò dire che se non avesse restituito i soldi a nostro padre,l’avrei escluso dalla mia squadra di calcio e non l’avrei più portato con me a giocare nei campi dei contadini.

Spesso quando l’afa rendeva l’aria irrespirabile, giocavamo all’ombra degli alberi, ammirando in cielo lo sfrecciare degli uccelli. In estate,nei campi, la vita vegetale ed animale esplodeva in tutta la sua forza, i campi erano invasi da una grande varietà di insetti che ronzavano da ogni parte. Tra questi, quelli che più inebriavano la mia fantasia erano le libellule, che sembravano elicotteri in miniatura: velocissime negli spostamenti, restavano sospese nell’aria come se fossero state attaccate ad un filo invisibile. Noi tentavamo di catturarle senza mai riuscirci. Quando coglievamo le more, tra i rami ammiravamo le grosse cavallette che riposavano. Perfino le vespe non lasciavamo in pace, nonostante molto spesso venissimo colpiti dal loro terribile pungiglione. Tutto questo succedeva in una splendida cornice che la natura aveva sapientemente creato.

La notte, quando per il gran caldo non riuscivo a dormire, ascoltavo il regolare ed armonioso canto delle cicale. Non di rado ero spettatore della caccia notturna dei rapaci, e dalle urla strazianti delle prede, mi rendevo conto che la caccia era andata a buon fine. In questi posti ho potuto ammirare, anche se da lontano, la volpe, il riccio, tante specie di uccelli e perfino la faina. A tal proposito, ricordo che nel giardino di casa nostra avevamo quindici pulcini che crescevano razzolando felicemente nel terreno, tutti i componenti della mia famiglia, erano affezionati a questi graziosi animaletti. Una mattina purtroppo ne trovammo quasi una metà sbranati: in un primo momento pensammo all’opera di una volpe, ma dopo un po’ ci rendemmo conto che si trattava di uno altro predatore; infatti, mio padre, alzando gli occhi verso l’alto, si accorse che tra i rami della pianta di vite c’era una grossa faina. Era un’animale snello e lungo. Tutti noi eravamo decisi a fargliela pagare, ma fu mio padre che prese l’iniziativa colpendola ripetutamente e violentemente con un bastone. L’animale, molto combattivo, riuscì ad attaccarsi al bastone e con i suoi denti aguzzi cercava di mordere mio padre;lottò con tutte le sue forze, ma, infine, dovette soccombere sotto i colpi di un nemico molto più forte di lui.

Come ho già accennato nelle pagine precedenti,anche nel mio giardino sbocciavano rose bellissime di tanti colori,in esso,oltre al profumo delle rose,il vento portava anche quello di altri fiori ,nati chissà dove.

In questo periodo ci recavamo al mare con la nostra Fiat 600, che non di rado andava in ebollizione; perciò mio padre era obbligato a viaggiare sempre con una scorta d’acqua. La 600 era di colore celeste, aveva i copertoni segnati da una striscia bianca, la tappezzeria era rossa ed era molto rigida. Durante il tragitto da casa al mare ci divertivamo come matti. In macchina stavamo molto stretti,avevamo solo lo spazio per muovere le mani ma ciò non ci impediva di azzuffarci. A volte riuscivamo a convincere nostro padre a portare con noi alcuni amichetti,stringendoci ancora di più.

Quando ci fermava la polizia stradale,non poteva non accorgersi di come eravamo stipati,per cui mio padre si adoperava per convincere i poliziotti di non multarci,facendo passare per figli suoi anche i nostri amichetti,devo dire che questa opera di persuasione,quasi sempre andava a buon fine. Quando la nostra auto andava in panne,eravamo noi bambini a spingerla a mano,mentre nostro padre restava al volante,che io ricordo,è successo solo una volta che non siamo riusciti a farla ripartire,in quella occasione mio padre telefonò da un bar nostro zio, il quale ci soccorse trainandoci con una grossa fune fino a casa.

Quando non si verificavano questi imprevisti e si arrivava in spiaggia, montavamo la grossa tenda che mio padre aveva costruito, impiegavamo circa mezz’ora per completare il montaggio,solo allora cominciavamo a spogliarci,spargendo in ogni parte della tenda i nostri indumenti ,dopo di chè correvamo come forsennati verso le fresche acque,mentre nostra madre con molta pazienza li raccoglieva e li metteva al loro posto. Quando il mare era molto mosso ,venivamo assaliti dallo sconforto poiché sapevamo che i nostri genitori in quelle circostanze,erano inflessibili nel tenerci lontano dalle agitate acque. Nonostante ciò,qualche volta riuscivamo ad eludere la lo stretta sorveglianza tuffandoci tra le alte onde. Mio padre per tenerci lontano dal mare, giocava con noi scavandoci grosse buche sulla spiaggia. Stavamo in mare fino a l’ora di pranzo,mentre nostro padre restava sul bagnasciuga per controllare che tutto andasse bene.

Dopo pranzo,per i miei cominciava un’altra impresa titanica:tenerci lontano dalle acque per almeno due ore, scaduto questo tempo scattavamo come molle facendo a gara chi arrivasse per primo a toccare il mare,non di rado,colui che era più vicino al traguardo veniva sgambettato e fatto cadere sulla sabbia rovente. Per noi il fascino del mare era irresistibile,quando trovavamo sulla spiaggia una conchiglia,la portavamo all’orecchio sentendovi dentro il mormorio lontano delle onde e mentre ascoltavamo questa musica maliosa,restavamo quasi ipnotizzati. Restavamo in spiaggia fino al tramonto,poi iniziavano i preparativi per il rientro a casa alla quale ci arrivavamo quasi sempre con i capelli ancora bagnati. Queste cose le facevamo per tutta la stagione estiva.

Finita l’estate, in autunno,ci dedicavamo al lavoro nei campi. In quel periodo le pannocchie di grano erano pronte per essere colte ,anche in quella occasione ci divertivamo da matti, la grande luna si levava verso l’alto in concomitanza con la doratura dei campi di grano. L’autunno terminava con la pioggia, privando gli alberi del loro mantello, lasciando il passo all’inverno. Esso si presentava con cieli scuri, umidità, un po’ di freddo, ma quasi mai gelo.

Durante una di queste notti invernali ricordo che il vento soffiava a forti raffiche ed io, notando dalle finestre un buio totale, mi accorsi che i miei campi erano diventati un universo infinito e antico come l’oscurità primordiale. Dopo quella visione, decisi che la notte non mi sarei più affacciato, poiché quello spettacolo così angusto e buio mi rattristava.

L’inverno era la stagione che meno amavo, perché il tempo trascorso a scuola e le cattive condizioni atmosferiche facevano diminuire drasticamente il mio spirito allegro e gaio. L’associazione tra campagna, bambini e animali formava una simbiosi perfetta, scandita dal trascorrere delle stagioni.

I nostri genitori non avevano la possibilità di comprarci giocattoli, perciò usavamo la nostra fantasia per costruirli ed inventarli. Per la costruzione delle fionde, tagliavamo, da vecchie camere d’aria di biciclette, delle strisce per farne elastici; per l’arco usavamo rami di alberi, per il fodero ci servivamo di pezzi di cuoio, tagliati da scarpe trovate per strada. Il tutto veniva sapientemente legato con dei piccoli elastici.

Durante i temporali estivi,quando non eravamo impegnati a scuola invece di restare a casa, uscivamo per ripararci nelle nostre capanne, per osservare da vicino i grandi lampi che squarciavano il cielo, e per sentire i boati provocati dai tuoni, che talvolta incutevano paura. Durante questi temporali, l’orizzonte dei campi si perdeva in una fitta nebbia, che faceva sembrare il cielo e la terra una cosa sola. Le nostre capanne erano in stile Pellerossa, la base era formata da quattro assi di legno unite tra loro, tra un palo e l’altro mettevamo dei teli di cellophane, il tutto veniva coperto con dei rami di pino, appositamente tagliati dagli alberi.

Per la costruzione dei monopattini usavamo travi di legno prelevati dai vicini cantieri edili, per le ruote ci servivamo di vecchi cuscinetti meccanici. Molti dei giocattoli costruiti non potevamo portarli a casa perché, a detta dei nostri genitori, erano pericolosi: perciò ognuno di noi aveva un tombino dove nasconderli Alcuni dei nostri giochi venivano perpetrati in condizioni di estremo pericolo, rischiando addirittura innumerevole volte la vita; basti pensare che giocavamo a prendere le scosse elettriche dai cavi scoperti sotto il nostro garage, oppure quando scavavamo delle grotte in terreni molto friabili, o quando giocavamo sull’orlo del pozzo del contadino. A causa di questa mia passione innata per il gioco, trascuravo i miei doveri scolastici e, spesso, venivo richiamato all’ordine, sia a scuola sia a casa. Questo mio sentirmi libero da ogni dovere mi portava sistematicamente a disobbedire, poiché ritenevo mio assoluto grande diritto trastullarmi per strada senza dover osservare alcuna regola. Ma avevo la consapevolezza che ciò non sempre mi avrebbe portato benefici.

La domenica la dedicavamo interamente al gioco del calcio, iniziando la mattina presto, continuando fino all’ora di pranzo, per poi riprendere nel pomeriggio e arrivando fino a sera. A questi appuntamenti domenicali partecipavano anche alcuni dei nostri genitori. Si organizzavano squadre miste di adulti e bambini, molto spesso partecipava anche mio padre, il quale essendo un ex calciatore, mi dava consigli affinché giocassi nel migliore dei modi. All’età di otto anni avevo una dimestichezza tale nel giocare a calcio, che anche gli adulti si complimentavano con me e, auspicavano che,sarei divenuto un sicuro professionista. Quando la domenica faceva cattivo tempo, pur di giocare, lo facevamo sotto al garage del mio palazzo, ma non era molto divertente perché avevamo poco spazio a disposizione. Quando giocavamo a calcio senza gli adulti,scommettevamo dieci lire a testa per la vittoria finale;,poiché c’erano in palio i soldi,spesso le partite non avevano termine perché sospese, a causa dei continui litigi.

Un’ altro tipo di gioco era la caccia agli uccelli. Un giorno mentre ero intento a cacciare con la mia fionda un uccello su un albero, sbagliai mira e colpii una ragazza affacciata al balcone. Pensando di averla ferita gravemente ad un occhio, scappai nel mio rifugio segreto (si trattava in una grotta scavata da me). Mentre ero nascosto in questo rifugio, venni assalito da mille incertezze e paure, ero consapevole di averla fatta grossa, pensavo che quella volta sarei finito in un riformatorio. Nel tardo pomeriggio un mio amico mi informò della situazione facendomi presente che la ragazza era stata colpita non nell’occhio, ma sull’arcata sopraccigliare. Allora decisi di tornare a casa pur sapendo che avrei preso una dura lezione dai miei, e così fu.

Nel mese di gennaio festeggiavamo Sant’Antonio Abate; per l’occasione, nei giorni precedenti, accumulavamo grosse quantità di legna da ardere per il “cippo”. In cima al rogo fissavamo un pupazzo di stoffa imbottito di fuochi d’artificio, comprati con i proventi della colletta fatta da noi bambini casa per casa. Appena accendevamo il rogo, dalle case uscivano anche gli adulti per partecipare alla festa. Erano momenti belli per tutti i partecipanti, ed era anche un modo per socializzare. Con il restante denaro della colletta si comprava qualche bottiglia di spumante e dei dolcetti che consumavamo tutti insieme. Dopo che le fiamme si erano esaurite, le persone che non avevano il riscaldamento in casa, approfittavano per portarsi a casa i carboni ancora ardenti. A dispetto di quanti additano alla omologazione culturale il nostro destino,una ricorrenza come quella di S. ,non è semplicemente una festa,ma un monumento della comunità napoletana di ieri e di oggi ,un bene del passato da interrogare con lo sguardo al presente,in modo da trasformare questa preziosa eredità del passato in un patrimonio vivo,capace di interpretare il presente e andare incontro al futuro.

Quasi tutte le famiglie facevano provviste di pomodori, che dovevano bastare per tutto l’anno. Anche i miei genitori le facevano. La prassi per la conservazione dei pomodori era la seguente :si compravano alcuni quintali di pomodori,si lasciavano a terra per tre, o quattro giorni,poi si lavavano,si asciugavano e si cuocevano in grandi barili. Il fuoco era alimentato con della legna trovata per strada. Prima che il fuoco si spegnesse, sui carboni ardenti mettevamo delle patate, per poi mangiarle tutt’insieme. Durante le fasi della preparazione, noi bambini ci divertivamo un mondo, perché ogni famiglia veniva aiutata da tutti i ragazzi della zona, e quindi si faceva un gran casino. Lavoravamo come ad una catena di montaggio, c’era chi lavava le bottiglie, chi affettava i pomodori,chi metteva le foglie di basilico in ogni singola bottiglia,al capofamiglia spettava il compito più importante, e cioè tappare le bottiglie, e accendere il fuoco. Di tanto in tanto egli controllava la cottura, perché da essa dipendeva il buon esito dell’intera operazione. Dopo che il fuoco si era spento, le bottiglie si lasciavano nel barile per l’intera nottata, all’alba venivano messe in apposite casse, ed infine venivano depositate nella dispensa.

A qualche chilometro da casa mia c’era il bosco di Capodimonte, nel quale ci arrivavamo spesso a piedi, in quanto non avevamo i soldi per comprare il biglietto dell’autobus. Esso è il polmone verde della nostra città,si estende su un’area di circa centotrenta ettari,popolato da oltre quattrocento specie vegetali con imponenti alberi secolari. Era la riserva di caccia di Carlo terzo di Borbone. Oltre alla reggia,sorgono tanti altri fabbricati destinati ad attività di corte,a fabbriche,a funzioni di culto e ad uso agricoli. Lungo i boschetti a nord della reggia,si trova il maneggio,esso fu realizzato verso il 1833 per volere di Ferdinando secondo,ed era cinto da una spalliera di lauroceraso,oggi è utilizzato per le esercitazioni dal reparto a cavallo della polizia di stato. Quando arrivavamo a destinazione, la prima cosa che ci colpiva era il Palazzo Reale, allora come oggi adibito a museo. Guardandolo, restavamo senza fiato e affascinati dalla sua maestosità,poi ci arrampicavamo sugli alberi in cerca di nidi di uccelli e concludevamo la giornata giocando in svariati modi. Il bosco era immenso, pieno d’alberi di ogni specie e grandezza, i viottoli che vi si snodavano erano stretti, ma molto lunghi; anche il sottobosco era molto fitto, al suo interno non era difficile scorgere scoiattoli e piccoli roditori. Al centro del bosco si trovavano sette querce secolari che portavano i segni del tempo. Sopra i loro tronchi c’erano incisi date e nomi, e scolpiti molti cuori, con dentro le iniziali dei loro autori.

All’ingresso principale c’era il gelataio, con il suo carrettino fischiava per segnalare ai bambini la sua presenza. Al termine della giornata tornavamo a casa sporchi e sfiniti e con il viso arrossato dal sole. Con questi giochi facevamo molta esperienza, scoprendo un mondo variopinto, un’umanità qualche volta dolorosa, ma spesso allegra e spensierata. Vivevamo nella semplicità più assoluta, ci bastava avere tra le mani un barattolo o una scatola per essere felici.

Iniziai la prima elementare nell’ottobre del 1965 in una scuola di recente costruzione, bellissima. Era composta da tanti piccoli complessi, ognuno dei quali conteneva quattro aule, con annessi i servizi igienici, questi complessi erano alti un solo piano, sembravano tante piccole villette private. Ogni aula aveva una parete completamente di vetro, di conseguenza, nelle giornate assolate, l’aula si illuminava al punto tale da abbagliarci la vista. In fondo la scuola c’era una piccola vasca di acqua, dove nuotavano dei graziosi pesciolini rossi, messi apposta per distrarre i bambini più piccoli. I vialetti interni erano molto stretti, e delimitati da alberi di cipressi, da cui raccoglievamo le bacche per giocarci. Il mio primo giorno di scuola, fu un vero disastro, piangevo molto, urlavo come un ossesso, dicevo un sacco di parolacce e quant’altro. La mia maestra, con la sua particolare sensibilità e forte della sua esperienza, capii subito il mio carattere. Molto spesso mi regalava caramelle e mi portava fuori dall’aula a giocare con i pesciolini rossi.

Anche se avevamo quasi tutti la stessa e età, io sembravo il più piccolo di tutti, forse per questo motivo ella si affezionò molto a me. Ricordo ancora la sua esile figura che girava tra i banchi come un angelo custode, elargendo complimenti a tutti noi. Con lei frequentai con serenità e senza alcun problema le prime tre classi delle elementari. Ad ottobre del 1968, tornato a scuola dopo le vacanze estive per frequentare la quarta elementare, trovai una sgraditissima quanto inaspettata sorpresa: la mia maestra era stata trasferita in un’altra scuola, ed era stata sostituita da un maestro che - come in seguito ebbi modo di accorgermi - era molto severo, che non andava troppo per il sottile quando ci doveva redarguire, e che ci puniva con dei colpi di bacchette di legno sulle mani.

Il ricordo della mia prima maestra è ancora oggi nitido nella mia mente, nonostante siano passati tanti decenni. Ella era sposata, ed aveva due figli di nome Fulvio ed Erminio Rammento quanto stavo male per la mancanza delle sue tante qualità: la sua premura per noi, l’insaziabile generosità, la straordinaria disponibilità e l’avvincente dolcezza. Sembra un paradosso, ma fu proprio questa mancanza che modificò la mia vita totalmente, cambiandone il corso. Mi sentii tradito da una persona a cui volevo tanto bene e nella quale avevo riposto tutta la mia fiducia; ebbi un vero e proprio trauma, a causa del quale cominciai a rifiutarmi di studiare, allontanandomi da quei valori che la mia vecchia maestra mi aveva inculcato.

La mattina, mia madre faceva delle vere battaglie per portarmi a scuola,poiché doveva prima prendermi in strada. A volte non riuscendoci,chiedeva aiuto a chiunque fosse in grado di farlo. Ella aveva il permesso del direttore di poter portarmi a scuola a qualsiasi ora. Era scattato in me un meccanismo di totale rifiuto, e la severità del mio nuovo maestro non aiutava la situazione che si era venuta a creare. Sapevo bene che non entrare a scuola era sbagliato,infatti dopo averla marinato non mi sentivo soddisfatto perché la vera letizia nasce infatti dalla consapevolezza del dovere compiuto. Sentivo il disagio del mio gesto e quasi per sottrarmi ad esso,tornavo col pensiero alla mia aula,al mio banco vuoto,ai miei compagni e all’appello. Quindi le mie prime tristezze provenivano dal dovere che con tanta leggerezza avevo in franto. A quel punto mia madre iniziò a minacciarmi di farmi studiare in un collegio, ma queste minacce non sortirono alcun effetto su di me, pertanto continuai a marinare la scuola, e a non studiare. L’anno scolastico scivolò via in questa direzione fino al mese di febbraio quando i miei genitori decisero di portarmi in un Collegio a Frattamaggiore.

Stavo per dire addio alla spensieratezza, mi sentivo come se assalito da una malattia inguaribile,poiché ero cosciente di aver perso per sempre lo status di bambino libero, nel quale si vive in anticipo sul tempo a venire, in un flusso ininterrotto di belle speranze, che non conosce attimi di riflessioni, e soste. Si calcano i solchi lasciati dai nostri predecessori, provando sia la buona, sia la cattiva sorte, i classici zuccherini e le bastonate, fino a quando, col passare del tempo, bisogna dire addio alla spensieratezza, che da sempre alberga nell’animo dei bambini.

A questo appuntamento, io ci sono arrivato a nove anni. Fino ad allora, mi ero sentito a mio agio; poi, un bel giorno, tutto era finito - fascino, gusto, interesse, soddisfazioni. Appena arrivati al collegio, vedemmo i giovani ospiti dell’Istituto intenti a giocare a calcio. Restai a parlare per circa mezz’ora con i miei genitori, buttando di tanto in tanto uno sguardo a quei bambini, dei quali, di lì a poco, avrei condiviso la sorte.

Ad un tratto la nostra attenzione si focalizzò su due ragazzini che se le davano di santa ragione, al culmine di quella lite uno dei due con un morso staccò un pezzo di lobo dall’orecchio dell’altro. Questo avvenimento turbò i miei genitori, i quali si trattennero per altri dieci minuti, poi mi salutarono ed andarono via. Anche se i miei erano decisi di farmi studiare quella lite turbò profondamente la loro coscienza e colpiti da dubbi e incertezze, dopo due ore tornarono a riprendermi.

Tornato a casa continuai la vita di sempre, mentre mia madre si attivò per la ricerca di un collegio migliore, e dopo un po’ di tempo riuscì nell’intento. Era un Istituto gestito da suore, considerato da mia madre un ‘ottimo posto’. Dopo le pratiche burocratiche si spalancarono per me le porte del Collegio, e vivendoci dentro mi resi conto a mie spese delle SBARRE INVISIBILI.

Sono le quindici del pomeriggio, di una bellissima e calda giornata primaverile del dieci aprile millenovecentosessantanove; la nostra vecchia Fiat Seicento, lavata e lucidata per l’occasione, si mette in moto per una destinazione purtroppo nota, ma nello stesso tempo a me sconosciuta. Stranamente, dal mio volto non lasciavo trapelare alcun tipo di disagio,cosa che meravigliò molto i miei genitori, abituati alle mie continue ribellioni. Prima di varcare la soglia di casa gettai uno sguardo ai mobili,alle pareti,ai miei oggetti,allora i miei occhi si riempirono di lacrime,a stento trattenute,ma mi era di conforto la memoria dei tempi felici. Dopo circa venti minuti di viaggio, la Seicento si fermò nei pressi di un bar, nel quale mio padre mi comprò dei biscotti e delle caramelle. Con questo gesto, mio padre credeva di rendermi felice, ma subito si accorse di non aver prodotto alcun effetto su di me. Dopo un’ora arrivammo in un paesino alle falde del Vesuvio, piccolo, ma con una densità di popolazione tra le più alte di Europa. Senza dire neanche una parola, scendemmo dall’auto in un’atmosfera cupa; il silenzio fu rotto da mio padre, che mi chiese se esternamente l’istituto mi piacesse: io continuai nel mio mutismo, per cui la sua domanda rimase orfana di una risposta. Alzai lo sguardo verso l’alto e osservai con un’attenzione quasi maniacale quel grande edificio. Mi avviai con i miei verso l’entrata principale e, nel farlo, lanciai un ultimo sguardo a quella auto, la cara Seicento, fonte di tanti ricordi belli e lieti. All’ingresso vidi una finestra le cui imposte oscillavano lentamente al pigro vento primaverile. Affacciati ad essa vi erano due bambini, le loro ombre li facevano assomigliare a due spettri irreali: erano lì, pronti per curiosare sull’ultimo arrivato. Non avevo l’ impressione di entrare in un’ avventura dolorosa, ma in un malinconico incantesimo. Di questo incantesimo ebbi quasi la conferma quando varcai il monumentale ingresso: abituato alla mia piccola casa, lì era tutto più grande, troppo grande.

Restai insieme ai miei genitori ancora un’ora, poi venne il momento dei saluti, che si svolsero in un clima alquanto triste. Anche se mia madre aveva un carattere molto forte,i suoi occhi non riuscirono a nascondere delle lacrime a stento trattenute.

Quali che fossero le mie attese, non mi aspettavo certo di essere sconvolto, non mi aspettavo neppure di trovarmi legato mani e piedi a una tale situazione di impotenza, quale mi si rivelò col passare dei giorni. Un maligno incanto mi teneva fermo in quel posto, misteriose correnti mi spostavano in qua e in là, con spinte furtive, mai tanto forti, però, da farmi varcare la soglia dell’uscita. Queste spinte suscitavano in me piccole speranze, che si annientavano nella più amara delusione. Mi sentivo come un naufrago su una nave alla deriva nella bonaccia, che dondola inutilmente tra le onde, in balia di un triste destino. Cercavo il sentiero della vita ripercorrendo le tappe più significative della mia esistenza,aggrappandomi a dolci ricordi familiari,senza trovare mai il bandolo della matassa per cui mi sentivo sprofondato nei meandri di una esistenza confusa e stressata.

L’impatto fu devastante, mi sentivo abbandonato come un cane, spaesato e confuso. Sottratto alla possibilità di nutrirmi dell’alito caldo della famiglia,che per me era la patria del mio cuore,pur lontana da essa,la sentivo presente nei miei pensieri.

In seno alla mia famiglia erano nati i miei momenti migliori,e ad un tratto giungeva,come una tempesta improvvisa,il dolore. Per molti giorni mi affacciai alla finestra fissando il punto preciso in cui si era fermata la Seicento all’ arrivo; nel farlo pensavo sempre la stessa cosa: in quel punto preciso sono stato per l’ultima volta un bambino libero.

Man mano che il distacco tra me e i miei cari aumentava, sentivo sempre più pungenti il desiderio e il ricordo della felicità trascorsa insieme a loro. In quel modo mi accorsi che i tempi felici ci sono chiari solo quando siamo infelici. Il posto dove si era fermata la nostra auto rappresentava il confine tra libertà e detenzione, tra amore perduto e odio acquisito.

Il mio collegio era composto nel seguente modo:

Prima dell’entrata principale, c’era un piccolo spazio di forma rettangolare, delimitato da un muro di mattoni rossi, posti uno sullo altro in modo tale formare tante piccole finestrine. All’ingresso si apriva un grande salone, in cui la domenica si facevano i colloqui tra i bambini e i loro genitori. Alla sinistra di questo parlatorio, si trovava un piccolo teatrino, all’interno del quale, nel corso dei tre anni che mi hanno visto ospite, si sono svolte non più di quattro rappresentazioni. Al suo fianco cera la cappella. A destra dell’entrata c’era il refettorio, per accedervi si doveva passare attraverso una piccola sala, al lato della quale si trovavano delle scale buie e strette, di fronte ad altre larghe e piene di luce, che portavano ai piani superiori. Al primo piano era ubicata la direzione, e di fronte ad essa si trovava la sala tv, i cui sedili erano molto scomodi e senza schienali: per questo motivo, non di rado qualcuno cadeva all’indietro battendo la testa contro il pavimento. In questa sala applicavamo la legge del più forte, in quanto i bambini più deboli venivano relegati nelle ultime file, chi osava ribellarsi a queste leggi, veniva punito il giorno dopo, durante la ricreazione, che si svolgeva sul terrazzino dell’Istituto,dal quale vedevo passare tante persone che non si degnavano di darci nemmeno uno sguardo;allora mi domandavo perché non hanno pietà di noi’?,perché non fanno nulla per noi?. Per questo motivo odiavo anche tutta la popolazione di quel paese.

Questo comune in futuro si è riscattato nei miei confronti perché da esso è giunta a me la creatura più dolce che un uomo possa desiderare:la compagna della mia vita. Al primo piano c’erano le aule scolastiche, al secondo c’erano il dormitorio, il guardaroba e la lavanderia. Una volta a settimana, ognuno di noi si recava a ritirare il proprio pacco contenente la biancheria, segnata da un numero.

In tre anni sono stato identificato con due numeri, il 68 e l’89. Per ritirare il pacco dovevamo fare una lunga fila, dopo di che si andava a fare la doccia depositando la biancheria sporca in un unico posto per tutti, infine alcuni ragazzi, addetti al servizio, la ritiravano per portarla in lavanderia. Il dormitorio, tanto enorme quanto cupo, era di un grigio scuro ai due lati, e al centro si trovavano le finestre. All’entrata c’era un letto a baldacchino in cui dormiva la nostra istitutrice, in fondo erano ubicati i servizi igienici. Il letto aveva una rete metallica,il materasso era imbottito di lana,così pure il cuscino. Accanto ad ogni letto,c’era un comodino e un piccolo sgabello ,dove appoggiavamo i vestiti e gli oggetti personali.

In questo stanzone,molto spesso,mentre tutti dormivano,furtivamente aprivo una delle due imposte per vedere sfrecciare le auto di passaggio,prontamente la mia fervida fantasia immaginava che quelle persone al volante di li a poco,sarebbero arrivati a casa,avrebbero cenato con le loro famiglie,avrebbero baciato i propri figli e insieme a loro sarebbero andati a dormire. Erano tutte cose che mi mancavano tanto,in seguito a queste mie fantasie,non appena addormentato,come per magia mi ritrovavo a casa tra i miei affetti e le mie burrascose avventure.

La prima notte fu terribile, dormii poco e male, avevo la sensazione di essere schiacciato da un macigno, e per quanti sforzi facessi non riuscivo a scrollarmelo di dosso: ad ogni tentativo, il peso aumentava. Sembrò venire finalmente in mio soccorso il suono di un campanello, che segnava la fine di quella notte di veglia angosciosa: in un primo momento, confuso, non ne compresi la provenienza, ma il suo trillo prolungato mi fece sobbalzare, capii che era il segnale della sveglia, e mi ritrovai seduto in mezzo al letto a dover affrontare quella drammatica realtà. In seguito, il suono di questo campanello mi avrebbe gelato l’anima: l’illusorio sipario delle coperte e la minuta corazza del sonno svanivano, e io mi ritrovavo solo e terribilmente affranto. Iniziava un’altro triste giorno, lungo a tal punto da non poterne ragionevolmente concepire la fine, per cui cercavo di concentrare l’attenzione sulla ricreazione pomeridiana, che per qualche ora mi avrebbe distratto dai miei pensieri bui.

All’atto del risveglio mattutino, l’intero dormitorio si mobilitava in attività frenetiche, ognuno rifaceva il suo letto, si cercava di lavarsi e di vestirsi nel modo più veloce possibile, onde evitare qualche spiacevole punizione. In questo dormitorio, la sera sentivo di più la mancanza di mia madre, desideravo ardentemente di averla vicino a rimboccarmi le coperte, invece ero costretto ad infilarmi sotto quelle lenzuola fredde e senz’ anima, standomene rannicchiato come un cagnolino, aspettando che il sonno mi portasse via da quella triste realtà.

La giornata tipo, in Collegio, era la seguente: ore sette sveglia, ore sette e trenta colazione, ore otto si entrava a scuola, ore tredici pranzo, ore quattordici ricreazione, ore sedici e trenta doposcuola, ore diciotto sala tv, ore diciannove cena, ore venti di nuovo sala tv, ore venti e trenta tutti a letto. Un giorno, mentre ero in sala tv, durante la pubblicità di un famoso aperitivo, mi venne una gran voglia di berlo: come per magia, sentivo le bollicine che fluttuavano nella mia bocca, e svanivano solo quando ingoiavo la saliva. Così giurai a me stesso che da grande ne avrei bevuti tantissimi. In questa sala a volte riuscivo a mettere da parte tutte le mie angosce, anche solo per pochi minuti. Iniziai il mio primo giorno di scuola e conobbi i miei futuri amici, i quali, incuriositi, mi tempestarono di domande del tipo: chi ero, da dove venivo, perché ero lì.

Dopo pranzo conobbi il luogo in cui si svolgeva la ricreazione: piccolo rispetto al numero di bambini presenti, non conteneva nessun tipo di gioco, era un vero squallore. Prima di farci andare in questo terrazzino, ci facevano vestire con degli autentici stracci, usurati e rotti. Mentre indossavo questi stracci, mi sembrava di essere in un viaggio a ritroso nel tempo, e che fossi finito verso la fine dell’Ottocento, in quei quartieri poveri e malfamati di una fredda Parigi o di una Londra nebbiosa, nelle mani di uomini senza scrupoli che sfruttavano e picchiavano i bambini e gli orfanelli trovati per strada, costringendoli a vivere in freddi tuguri, pieni di topi, obbligandoli a rubare ed a chiedere l’elemosina per strada. Forse, se all’epoca non avessi letto il romanzo “Senza Famiglia”, non sarei stato preso da quelle tristi sensazioni.

La domenica, poiché era il giorno in cui ci portavano fuori a passeggiare, ci facevano vestire con delle camicie e dei pantaloni molto belli, tutti uguali. Sembravamo, agli occhi della gente, tanti piccoli Lord, per cui le persone, ingannate da questi stratagemmi, avevano una buona impressione del nostro Istituto. Durante la ricreazione ci era proibito giocare con palline, o palloni di qualsiasi tipo e grandezza, potevamo farlo solo con palle di pezza, o carta, tutto quello che non era tale ci veniva sequestrato. Non potevamo neanche bere, o fare i nostri bisogni fisiologici, fin quando la ricreazione non fosse terminata. A causa di ciò, elemosinavamo dal cancello qualche bottiglina di acqua, alcune persone di animo sensibile, mosse a compassione, ci accontentavano, altre no. Appena le suore aprivano il portone, assetati come eravamo, scattavamo come forsennati per arrivare primi all’agognata acqua.

Una volta arrivai alla fontana troppo velocemente e, non calcolando bene i tempi per fermarmi, scivolai sull’acqua che era a terra, battendo la testa contro il lavabo, perdendo i sensi. Non solo non fui portato in ospedale, ma le suore non consultarono nessun medico, poiché se lo avessero fatto, avrebbero dovuto spiegare il perché del mio incidente. Quando mi ripresi, mi ritrovai solo nel mio letto.

Un giorno mentre eravamo in classe ,la suora dovette assentarsi per un breve periodo,noi ne approfittammo per giocare tra noi. Il gioco consisteva nel lanciarci palline di carta,e qualche quaderno Per non essere scoperti,prima di iniziare a giocare,mettemmo un ragazzo di guardia alla porta. Quando la suora tornò,si accorse che qualcuno stava spiando dalla porta,e in un baleno la raggiunse, aprendola violentemente,senza preoccuparsi del ragazzo che era dietro;causando a quest’ultimo grevi danni ad un occhio, e al naso.

La punizione fu immediata quanto violenta,ci fece mettere in fila e sugli attenti, e con la sua bacchetta di legno(precedentemente lavorata e sagomata)ci colpì ripetutamente sulle mani,le quali oltre che bruciare,cambiarono di colore ,diventando di un rosso vivo. Alle tredici uscimmo dalla classe,e ci portarono direttamente a dormire senza passare per il refettorio. Non avendo la possibilità di rimediare qualcosa da mangiare,restammo a digiuno dalle sette e trenta del mattino sino alle diciannove e trenta della sera.

Per mantenere l’ordine e la disciplina interna,erano ritenuti necessari i castighi. Il più elementare era il richiamo,ma la gamma era ampia,si andava dalla privazione della ricreazione,passeggiata esterna domenicale,consumo dei propri dolciumi,separazione dai compagni ecc. Nei casi più seri,arrivava la punizione fisica. Qualsiasi no,veniva scambiato per una contestazione,per un affronto personale. Anche una qualsiasi battuta di spirito poteva essere scambiata come equivoca e quindi interveniva puntuale la punizione.

Una volta a settimana le suore compravano dei dolcetti per distribuirli ai più volenterosi e bravi, che si erano distinti nel corso di tutta la settimana; il giorno in cui avveniva la premiazione, ci facevano alzare dai banchi, poi man mano chiamavano i fortunati. Un giorno, non so come e perché, capitò il mio turno di riscuotere il premio - successe solo quella volta la classe fu invasa da un improvviso mormorio, talmente insistente che dovette intervenire la suora per farlo cessare. Forse quel premio era un incoraggiamento per scuotermi dal mio torpore, ma vi assicuro che quel mormorio era più che giustificato. In effetti venivano premiati sempre gli stessi elementi, e a noi toccava assistere quei ragazzi divorare i dolcetti con una voracità da far spavento. Dopo la premiazione, c’erano sempre discussioni dovute al disaccordo sulla distribuzione del premio, perché secondo alcuni c’erano degli elementi più meritevoli; insomma, entrava in azione l’invidia di alcuni soggetti che avevano sperato di essere premiati.

Il ‘rito’ del taglio dei capelli veniva effettuato da un barbiere che aveva il salone nei pressi del Collegio. Era un signore un po’ anziano, portava occhiali molto grandi con lenti spesse nelle quali si potevano notare cerchi concentrici, il che faceva supporre che la sua vista non fosse proprio delle migliori. Quando arrivava, cercavo di essere l’ultimo della mia classe a finire sotto la sua macchinetta. Questa ultima era quasi l’unico attrezzo che usava, in quanto tagliava i capelli così corti, che altri attrezzi sarebbero stati inutili. Mentre operava, lo supplicavamo di tagliarli un po’ meno corti, ma l’ordine delle suore era indiscutibile e perentorio anche per lui. Una cosa che mi riusciva era - una volta arrivato il mio turno - di fargli cambiare la macchinetta, poiché c’erano bambini che avevano la testa infestata da pidocchi. A questi ultimi cercavamo di farli tagliare per ultimi, in modo tale da non infettare noialtri. Il nostro taglio era semplice quanto disgustoso, si trattava di farci rapare quasi a zero, lasciandoci, sulla fronte un unico ciuffetto di capelli. Non ho mai capito a cose servisse quel ciuffetto davanti, che ci rendeva brutti e ridicoli. Tutto ciò succedeva prima che il nostro ‘amato’ barbiere si ammalasse gravemente, per cui, non essendo più in grado di lavorare, anticipò di qualche anno la sua pensione. Il suo posto venne affidato al suo giovane allievo, un po’ più malleabile del maestro, in quanto, quando poteva, faceva dei piccoli strappi alle dure regole impostegli dalle suore.

Anche nel refettorio le cose si potevano mettere male, perché anche se una pietanza non era di nostro gradimento, dovevamo mangiarla per forza. Il piatto che proprio non riuscivo a mandare giù era il riso al sugo, perché lo riempivano di cipolle, e il solo odore di questo ortaggio mi faceva venire la nausea. Le suore mi costringevano a mandarlo giù imboccandomi, facendomi scivolare il cucchiaio fino in gola. Quando il cucchiaio veniva a contatto con la mia gola, a volte vomitavo. Una volta, la suora mi ricacciò in gola ciò che avevo rimesso; ma, in genere, si limitava a darmi qualche ceffone.

Una cosa che gradivo molto era la frutta, ma me ne spettava solo una porzione; per averne qualche altra mi offrivo volontario per sparecchiare il tavolo delle suore, perché, a fine pranzo ne lasciavano spesso qualcuna sul tavolo. Ciò non era sempre possibile, perché vi erano molti volontari.

Era prassi che mezz’ora prima dei pasti, venisse affidato ad un paio di bambini il compito di affettare il pane mediante un taglia pane, a mio avviso molto pericoloso, in quanto era un grosso coltellaccio che, con la forza delle braccia, veniva abbattuto sul pane come una mannaia. Però, nonostante fosse pericoloso, che io ricordi, non si verificò mai un incidente grave. Tagliare tutti quei pezzi di pane era di una noia mortale, per questo motivo, molto spesso, costringevamo i ragazzi caratterialmente e fisicamente più deboli ad offrirsi volontari per effettuare questa operazione.